AIは、もう"未来"ではない。

- オフィスでは、ChatGPTが企画書を書き、議事録を要約している。

- 教育現場では、生徒がAIで宿題を解き、教師がその対応に悩んでいる。

- 医療・金融・製造・物流──あらゆる産業でAIが意思決定を支援し始めている。

しかし、多くの人が取り残されている。

経済産業省の調査によれば、2030年までにAI人材が約79万人不足すると予測されています。

これは単なる「エンジニア不足」の話ではありません。

すべての職種で、AIを理解し、活用できるかどうかが、キャリアの分かれ道になる時代です。

3つの深刻な格差

1. 教育格差

- AI教育を受けられる子どもと、受けられない子ども

- 都市部の進学校と地方校、公立と私立の間で広がる情報格差

- 親のリテラシーによって決まる子どもの未来

2. 雇用格差

- AIを使いこなせる人材は年収650万円以上

- 使えない人材は年収400万円以下に集中

- 企業の87%が「AI人材育成が急務」と回答(2024年調査)

3. 倫理の空白

- フェイクニュースの氾濫、AIによる差別、著作権侵害

- 「技術は進んだが、人間の判断力は追いついていない」

このままではどんな未来になるのか?

2030年、あなたの子どもはどちらの世界で生きていますか?

左右比較:2つの未来

| 未来A:AIに支配される社会 | 未来B:AIと共に創造する社会 |

|---|---|

| 富が少数のAIエリートに集中 | すべての人がAIを"学びの相棒"に |

| AIリテラシーのない人材は低賃金労働へ | AI活用で創造的な仕事に集中できる |

| フェイクと分断が社会を蝕む | 多世代・多文化の協働が進む |

| 倫理が欠落し、監視社会が進行 | 人間中心・倫理的なAI社会が実現 |

| 教育格差が固定化し、階層が分断 | すべての子どもに質の高い教育が届く |

詳細解説

未来A:AIに支配される社会(放置した場合)

2030年のある日常──

あなたの同僚は、AIを使って2時間で終わらせた仕事を、あなたは8時間かけている。

昇進の機会は、当然「AI活用できる人材」に集中する。

子どもの学校では、プログラミングやAIリテラシーを学べる家庭の子どもが進学し、

そうでない家庭の子どもは「AIに使われる側」の仕事に就く。

SNSには、AIが生成したフェイクニュースが溢れ、何が真実か分からなくなる。

企業は利益最優先でAIを導入し、倫理的配慮は後回しに。

これは、SF映画の話ではありません。

今、何もしなければ訪れる、現実のシナリオです。

未来B:AIと共に創造する社会(HAIIAが目指す未来)

2030年のある日常──

あなたは、単純作業をAIに任せ、創造的な仕事に集中している。

AIが企画のたたき台を作り、あなたがそれを磨き上げ、チームで議論する。

子どもの学校では、すべての生徒が「AIとの協働」を学んでいる。

家庭の経済状況に関係なく、質の高いAI教育が届いている。

企業は「人間中心のAI活用」を掲げ、倫理的な判断を重視している。

AIは人間を支援するツールであり、決して人間を支配しない。

この未来は、今、行動すれば実現できます。

より良い未来にするために ― 何が必要か?

AIは"敵"ではない。人間の創造性を映す"鏡"だ。

AIを恐れる必要はありません。

AIは、あなたの指示通りに動くツールです。

問題は、「何を指示すればいいか分からない」こと。

多くの人が、AIを「魔法の箱」だと思っています。

しかし、AIは魔法ではありません。

AIは、あなたの思考を拡張する道具です。

必要なのは「操作力」ではなく「共に生きる力」

HAIIAが重視するのは、単なる「AIツールの使い方」ではありません。

私たちが育てるのは、こんな力です:

1. AIに何を問うべきか、考える力

- 問題の本質を見抜く思考力

- AIが答えられる問いに変換する言語化力

2. AIの出力を評価・判断する力

- AIの回答が正しいか検証する批判的思考

- 倫理的に問題ないか判断する価値観

3. AIと人間が協働するデザイン力

- 業務フローを再設計する構造化思考

- チームでAIを活用するコミュニケーション力

4. 人間としての倫理観・哲学

- AIに何をさせるべきか、させるべきでないかを判断する倫理観

- 社会の持続性を考えるマインドセット

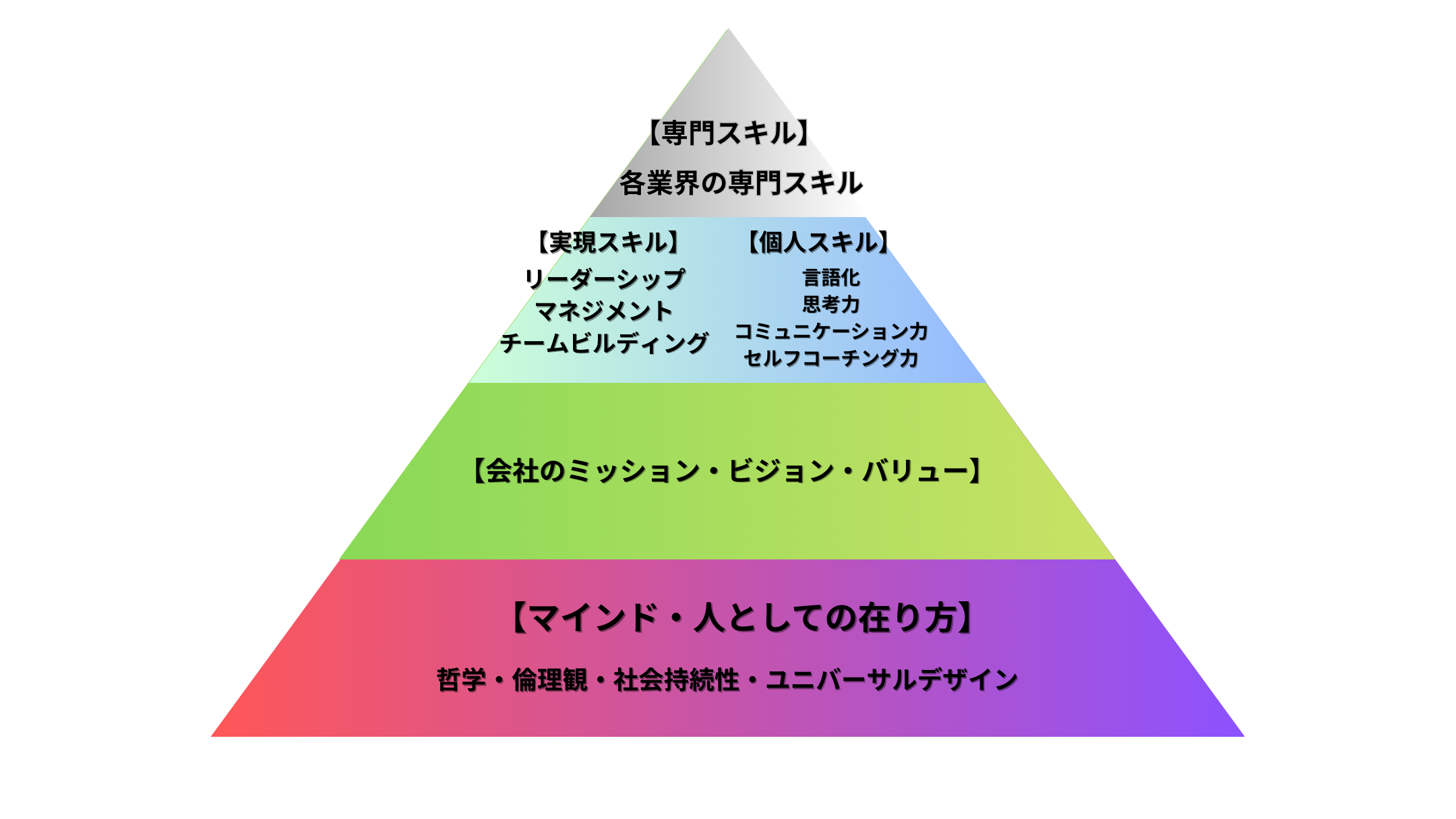

図解:AI時代の能力の階層

土台がなければ、どんなツールも使いこなせない。

HAIIAは、土台から育てます。

各層の詳細解説

ベース層:マインド・人としての在り方

なぜAIを使うのか?誰のために使うのか?

この問いに答えられない人は、AIを使いこなせません。

- 倫理観:AIに何をさせるべきか、させるべきでないか

- 哲学:AI時代における人間の役割とは何か

- 社会持続性:AIが社会に与える影響を考える

- ユニバーサルデザイン:すべての人がAIの恩恵を受けられるように

HAIIAの全てのプログラムは、この層から始まります。

第2層-1:個人スキル

AIに何を問い、どう判断するか

- 思考力:問題の本質を見抜く構造化思考

- 言語化力:AIに的確な指示を出すプロンプト設計

- 批判的思考:AIの出力を鵜呑みにせず、検証する

- セルフコーチング:自分の学びを最適化する

第2層-2:実現スキル

チームでAIを活用し、プロジェクトを成功させる

- プロジェクトマネジメント:AI活用を計画・実行・評価

- リーダーシップ:AI時代のチームを導く

- チームビルディング:AIと人間の役割分担を設計

- コミュニケーション:非技術者にAIを説明する

第3層-1:専門スキル(開発系)

Webアプリ開発AI専門コース

- 要件定義:現状分析ヒアリングから要件の本質を定義

- 基本設計:UI/UX、セキュリティ、ログイン認証、データベース設計

- AI開発:Lovableを使ったWebアプリ開発

- デプロイ:環境構築(AWS・GCP・Azure・オンプレ)

第3層-2:専門スキル(業務改善系)

AIエージェント業務改善コース

- 業務プロセス分析:現状の業務フローを可視化・分析

- 改善計画・設計:To-Beプロセスの設計・ROI算出

- AI実装:GPTBotsによるAIエージェント作成

- 導入・評価:組織への定着と効果測定

今、あなたがやるべきこと

まず、知ることから始めよう。

ステップ1:自分の立ち位置を知る

あなたは今、AIリテラシーのどの段階にいますか?

- Level 0:AIを使ったことがない

→ 基礎講座から始めましょう - Level 1:ChatGPTを使ったことがある

→ プロンプトエンジニアリングを学びましょう - Level 2:業務でAIを活用している

→ 専門スキルを体系的に習得しましょう - Level 3:AIを使いこなしている

→ 他者に教える側へステップアップしましょう

ステップ2:学び、実践し、共に考える

一人で学ぶのは、限界があります。

HAIIAは、単なる「オンライン講座」ではありません。

- 実務家による指導:現役のシステムコンサルタント、企業幹部が直接教えます

- 実プロジェクトで学ぶ:架空の課題ではなく、実在する企業の課題を解決します

- コミュニティで成長:同じ目標を持つ仲間と、切磋琢磨できます

ステップ3:協会に参加し、社会を変える側へ

AI教育を変えるのは、あなたの一歩。

HAIIAは、「教育を受ける場」であると同時に、「教育を変える活動」に参加する場です。

- 正会員として、協会の方針決定に参加できます

- 認定講師として、次世代に教える側になれます

- 法人会員として、企業のDX推進を支援できます

参加・協働

AI教育を変えるのは、あなたの一歩。

HAIIAは、単なる「教育サービス」ではありません。

私たちは、日本のAI教育を根本から変革する運動体です。

あなたがHAIIAに参加することは、

自分自身の成長であると同時に、

次世代のために、より良い教育環境を創ることでもあります。

会員区分と参加方法

| 会員区分 | 内容 | 年会費 | 特典 |

|---|---|---|---|

| 正会員 | 協会の活動主体 社員総会での議決権あり |

年10,000円 または月1,000円 |

・教育プログラム優待 ・認定試験受験資格 ・オンラインコミュニティ参加 ・会員証発行 |

| 賛助会員 | 協会を支援(個人・法人) | 年30,000円〜 | ・イベント優先招待 ・年次報告書送付 ・公式サイトに支援者として掲載(希望者) |

| 法人会員 | 企業・学校として参加 従業員向け研修提供 |

別途規程 | ・法人向け研修プログラム ・従業員のスキル可視化 ・導入支援・効果測定 |

なぜ今、参加すべきか?

1. 先行者利益

AI教育市場は、これから急拡大します。

- 2025年、政府は5年で1兆円のリスキリング支援を発表

- 企業の教育投資額は2023年比で150%増予測

- 今学べば、「AI活用の第一人者」として市場価値が高まる

2. 実績が積める

HAIIAでは、実プロジェクトに参加できます。

- 実在企業の課題を解決した実績は、ポートフォリオになる

- 認定資格は、転職・昇進の武器になる

- 協会の活動自体が、社会貢献として評価される

3. コミュニティの力

一人では続かない学びも、仲間がいれば続く。

- 同じ目標を持つ仲間との切磋琢磨

- 先輩会員からのメンタリング

- 困ったときに相談できる安心感